物語は、生きています。『平家物語』は語り継がれ、能に、歌舞伎にと、新たな作品の親になってきました。そして、現代にも新たな作品を生み出しました。

この記事では、映画『犬王』・原作『平家物語 犬王の巻』で、犬王の作として登場した4つの演目について『平家物語』に記される元となったエピソードを紹介します。

犬王の『重盛』

元になったエピソード

時は、寿永2年7月。(1183年)平家都落ちのとき。犬王が演じたのは、貞能(さだよし)という人物でした。肥後の守で平家累代の家人です。平重盛に仕えました。重盛とは、平清盛の嫡男です。小松殿と呼ばれ、文武に優れおごり高ぶる清盛をいさめられた唯一の人物でした。

平家都落ちのころには亡くなっていた重盛。貞能は重盛のため、重盛の子らのため、宗盛に都に残るよう訴えますが………

そんな犬王の能『重盛』。もとになった『平家物語』の場面を紹介します。原文・訳文の順に載せています。原文はクリックで拡大できます。

原文

巻第七 一門都落より

訳文

「これはいったい、どちらへ落ちて行かれるのですか。西国へお下りになるならば、落人だといういうことであちらこちらで討ち散らされ、不名誉な評判をたてられますことが、まことに残念に存じます。ただ都のうちで、どのようにもなられるべきでしょう」

と申すと、大臣殿は、

「貞能は知らぬのか。木曾はすでに北国から五万余騎で攻めのぼり、比叡山東坂本に充ち満ちているのだ。この夜半ごろ、法皇もお姿をおかくしになった。我々の身ばかりなら、なんとでもしよう。しかし、女院や二位殿に、目の前でつらい目をお見せするのも心苦しいことなので、行幸をおすすめし、人々をお引き連れ申して、ひとまず都を落ちようと思ったのだ」

と言われたので、

「そういうことでしたら、貞能はお暇をいただいて、都でなんとでもなりましょう」

といって、召し連れていた五百余騎の軍勢を小松殿の公達におつけし、手勢三十騎ばかりで都へ引き返した。

(略)

貞能は西八条の焼跡に大幕を引かせ、一夜を明かしたけれども、帰って来られる平家の公達は一人もおられないので、さすがに心細く思ったのであろう、源氏の馬の蹄にかけさせまいと、小松殿の御墓を掘らせ、御骨に向かって、涙ながらに、

「ああ、情けないことです。御一門の有様をご覧ください。『生あるものはかならず滅びる。楽しみが尽きて悲しみが来る』と、昔から書きしるされていることではございますが、いま眼前にして、このようにつらい悲しいことはありません。あなたはこのようなことを早くからお悟りになられて、前々から仏神三宝にご祈誓になり、早く世を去られましたのでしょう。御賢明なことと存じます。その時、貞能も最後の御供を仕るべきでしたのに、かいない命を生きながらえて、今このような憂き目にあっております。死の時がまいりましたら、かならず極楽浄土にお迎えください」

と、泣く泣く、はるかあの世の亡君の霊に嘆き訴え、骨は高野山へ送り、あたりの土を賀茂川へ流させ、世のなりゆきを頼もしからず思ったのであろう、主家の人々とは反対に、東国の方へ落ちていったのであった。(略)

都で平家の公達が帰ってくるのを待った、貞能。しかし平家の者たちは戻りませんでした。

ならばと源氏に踏み荒らされぬように重盛のお骨を掘り出し、亡き主君に語りかけるという描写です。

重盛の骨は高野山へ送ったとし、貞能は東国へ落ちたと『平家物語』は記しています。(講談社学術文庫の『平家物語』、「覚一本」の一本である覚一別本を底本としている)

犬王の『重盛』

犬王は都落ちのころの、忠義の人・貞能を演じました。

犬王はさらにその貞能に重盛が取り付いて舞う、という演目を生み出しました。人の身であって、人ではない者として、犬王は舞ったのです。

生きたい、生きたい。残したい、残したい、自分の生きざまを。死にざまを。その想いは、犬王のものでしょうか、亡者のものでしょうか。

「重盛公に、太腿を二本、どうやら賜わったらしいぞ。ありがたや、ありがたや」

美を、技を極めることで、彼は人の”なり”を得ます。

散楽から、猿楽、そして能楽へ

庶民に、そして権力者に、愛された芸能

能楽というものの歴史を少し、ご紹介します。

能につながっていく芸能、そのはじめは奈良時代に渡来した散楽(曲芸や奇術)といわれます。これが発展し”猿楽”と呼ばれ、平安・鎌倉期にはものまね、寸劇などの滑稽な芸として親しまれました。

あの後白河法皇は、今様好きで有名ですが、猿楽も楽しんだようです。彼は、芸能に関しても、仏教同様、庇護者であったのでしょう。

そこに、神様を題材とするような、翁猿楽も加わります。

鎌倉時代の終わりから、南北朝時代にかけて能・狂言へと発展しました。

ここで活躍したのが、近江猿楽の犬王や、大和猿楽・結崎座の座長だった観阿弥とその子世阿弥らでした。

足利義満は、若き日の世阿弥に一目ぼれしたと言われます。こうして猿楽は、絶大な支援者を得ました。

能・狂言は、音楽・演劇・舞踊が合わさった芸能。もともとは、大衆のための芸能であり、屋外で行われることが多かったようです。平安時代、奈良の興福寺で始まった”薪能”(たきぎのう)は、衆徒が運営し、室町時代には大和の四座が、演能したのだそうです。ほかにも、”田楽”は、田植えの時期に行われ、豊作を祈願したとも言われます。

やがて、有名な座がその技を競いあい、発展します。それらが後に整備され系統だっていく中で、能楽堂、権力者の邸の中といった室内向けになっていったよう。戦乱も、室外での能を制限しました。しかし、能は権力者たちに愛されました。信長が舞い、秀吉が華美な衣装や舞台を与えました。そして、江戸時代には日本国内諸国へ示す言語や文化の基準として”変わらぬ”ことを求められるようになったのです。

現代では、能楽堂で鑑賞できるほか、再び寺社の境内や、古城、海辺などで行われる薪能(たきぎのう)も、復活しています。

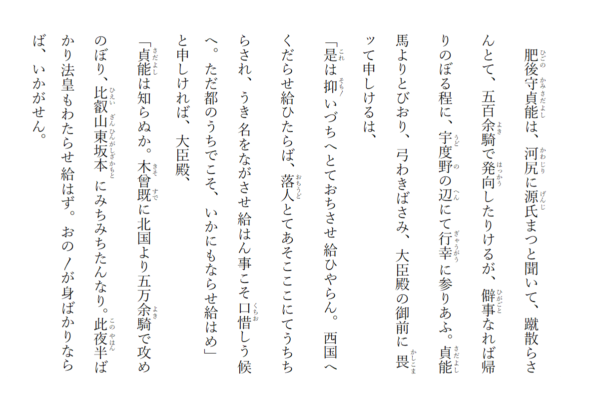

『人ならざる者』として舞う

能と狂言は陰陽のようなもの。大雑多に言えば、能が人の内面に深く切り込み、怒りや悲しみにフォーカスを当てたのに対し、狂言は笑いや風刺を中心として、コメディに近い演劇です。

そして、能は死んだ人間や、鬼、神様を主人公に『人ならざる者』が、観る者を幽玄の世界へ誘うものとして、進化しました。もちろん、悲劇とは限りません。

人の深層心理を扱うものや、隠された歴史を語るもの、天下泰平を寿ぐ神さまものもあります。

『人ならざる者』として、亡者は主役になりやすかったのです。室町時代、琵琶法師によって謡い継がれていた『平家物語』は絶好の題材ですよね。これら、平家に題材をとった演目は、”平家もの”と呼ばれます。

犬王の作品も『平家物語』からの逸話ばかり。『平家物語』は彼の来歴にも、盟友・友魚の来歴にも、多大な影響を与えました。彼らは、それを謡い、舞ったのです。

いかがでしたか?

今回は、ここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

次回は、『腕塚』をご紹介します。

コメント