アニメ「平家物語」10話、前半では、重衡と頼朝の対面、維盛の出家と補陀落渡海による最期が描かれました。戦ではない場所で最期を迎えた二人。

今回は、この美しき平家の二人の最期について紹介します。

牡丹に例えられた重衡と、頼朝の対面

『平家物語』巻第十では、「内裏女房」「八島院宣」「請文」「戒文」「海道下」「千手前」と捉えられた重衡についてのエピソードが語られています。『平家物語』では重衡は、頼朝に仕えた斎院次官親能という人の台詞として

「平家の一門はもともと代々が歌人、才人たちでございます。先年この人々を花にたとえたことがありましたが、この三位中将をぼたんの花にたとえたことでした」

と語られます。

「一ノ谷の戦い」で、生け捕られた、平重衡。彼の身柄と三種の神器の交換交渉は、どうやら創作の域の話であるよう。

彼は、京で都大路を引き回され、1184年3月10日、鎌倉へ送られました。この日付は『玉葉』にもあり、事実と考えてよいようです。

『平家物語』によると頼朝は、丁重に彼をもてなし、南都焼き討ちについて、誰の指示であったかなど、語る機会を設けたようです。

重衡は、焼き討ちは父・清盛の指示でもなく、自分の意志でもない、状況において仕方のないことであったと、語ります。

さらに、武士として、敵の手にかかって死ぬことは恥ではないので、すみやかに首をはねてほしい、と続けました。

しかし、頼朝は、南都に重衡を渡すことに決めるのです。

彼は、やがて、その手で焼いた南都の衆徒のもとへ、身柄を渡され、残酷な最期を迎えることとなります。

「平家を別して私のかたきと思い奉る事、ゆめゆめ候はず」「平家を特別、私の敵と思い申すことは、けっしてありません。」

といった頼朝の言葉は、しらじらしく響きますね。

『平家物語』巻第十一、重衡被斬にその最期が語られます。彼は何とか北の方との対面をした後、木津川の川端で、召しつかっていた武士に阿弥陀仏の仏像を運んでもらい仏の手に結んだ紐を持ち死を迎えることとなりました。警護してきた武士に斬られ、その首は般若寺の大鳥居の前に釘づけにしてかけられました。1185年6月23日のことであったようです。

重衡が南都を焼いてしまった下り→【平家物語】奈良炎上 くらさはくらし【アニメ7話】

維盛の出家

『平家物語』巻第十、重衡の鎌倉でのエピソードの次に語られたのは、平維盛の最期にまつわる話でした。

「一ノ谷の戦い」の前後、維盛は八島(屋島)にいましたが、都の家族を思い、沈んだ日々を送っていたようです。それが、宗盛や二位尼(時子)に二心ありと疑われることになったと『平家物語』の中で語られています。彼は人知れず出奔。維盛が都で見知っていた、斎藤滝口時頼という人物が、滝口入道として高野山に居たのです。維盛は彼を尋ねます。

巻第十、「高野巻」より

訳文

「これは現実とも思えないことです。屋島からここまでは、どのようにして逃げておいでになったのでしょうか」

と申したので、三位中将が言われるには、

「そのことだが、一門の人々とともに都を出て、西国へと落ちて行ったのだが、故郷に残していった幼い子どもたちの恋しさが、いつになっても忘れられそうもなく、その物思いの様子が口に出して言わないのに態度にはっきり表れてか、大臣殿も二位殿も『この人は池の大納言のように二心がある』などといって、別け隔てをなさったので、生きる甲斐もないわが身だと、いよいよ屋島に心おちつけることもできず、さまよい出て、ここまで逃げてきたのだ。なんとかして山づたいに都へのぼり、恋しい者たちといま一度会いたいとは思うが、本三位中将重衡が捕虜となったことが残念に思われて、それもできない。同じことならここで出家し、火の中、水の底にも入って命を絶ちたいと思うのだ。ただし、熊野にだけは参詣したい宿願がある」

と言われると、

「夢まぼろしのようにはかないこの世は、なんとしてでも過ごせましょうが、来世を長く地獄の闇におくられることになるのは悲しいことでしょう」

と申された。さっそく滝口入道が案内者となって、高野の堂や塔を巡拝し、奥の院へ参られた。

補陀落渡海 維盛の最期

出家し、維盛が望んだのは、生きながらえることではありませんでした。彼が選んだのは、補陀落渡海、という道。

彼は、死の前に、熊野詣でがしたいと、滝口入道に告げました。彼が恐れていたのは、死そのものだけではなく、地獄へ堕ちること。彼は仏門に救いを求めたのです。

高野山の奥の院から熊野権現(熊野三山、本宮・新宮・那智)を参拝していた維盛。熊野権現の地は、父・重盛も最後の願いをかけにきたところ。維盛はその供をして、訪れています。父との最後の旅の、思い出の地でもありました。

『平家物語』では、彼を見知った那智籠りの僧も、出家した維盛を目の当たりにし、後白河法皇の五十の祝賀のおりの、美しく舞う、維盛の姿を感慨をこめて、語っています。

巻第十、「熊野参詣」より

訳文

「ここにいる修行者をどのような人かと思ったら、小松の内大臣の御嫡子、三位中将殿でいらっしゃったのだ。あのお方がまだ四位の少将と申された安元の春のころ、法住寺殿で後白河法皇の五十の御賀がおこなわれたとき、父小松殿は内大臣の左大将であられ、叔父宗盛卿は大納言の右大将で、階の下に着座しておられた。そのほか、三位中将知盛、頭中将重衡以下一門の人々が、京を晴と着飾られて、垣代にお立ちになったその中から、この三位中将が桜の花を頭にさし青海波を舞っておでになられたが、露にうるおうあでやかな花のお姿で、舞う袖が風にひるがえるその美しさは、まことに地を照らし、天も輝くほどであった。

女院(建春門院)から関白(基房)殿を御使いとして褒章に御衣を贈られると、父の大臣が座を立ち、これをいただいて右の肩にかけ、院を拝礼なさる。たぐいまれな名誉と思われた。同輩の殿上人も、どれほどうらやましく思われたことであろうか。内裏の女房たちの中では、『深山木の中の桜梅と思われたことよ』などと言われたお方であった。

今にも大臣で大将を兼ねる任におつきになる方とお見うけしていたのに、今日はこのようにやつれはてたお姿になられようとは、かつては思いもよらないことであった。移れば変る世の習いとはいいながら、まことに哀れな御事だ」

とさめざめ泣いたので、その場にいた多くの那智籠の僧どもも、みな僧衣の袖を涙にぬらしたのであった。

この、後白河法皇の五十の御賀で維盛が青海波を舞った、ということは『玉葉』『安元御賀記』などにもみられ、貴族たちの間でも話題となるほど、維盛の舞の美しさは際立っていたようです。

アニメでは熊野詣でをする維盛のもとに、びわが訪ねてきています。

「維盛、変えられぬとは分かっておるが、名を変え、どこぞで静かに。」

「もう行かねば。」

「そなたのことも語ろうぞ。」

「何もかもから逃げた、私のことを。」

「びわはそなたのこともようよう知っておる。大切にしたい。」

「ならば、生きたかいもあるやもしれぬ。」

そんなやり取りが、描かれていました。

維盛の入水を視たびわの、

「維盛、最期まで怖がりであったの。」

という台詞。人間としての維盛の死への恐怖は、私たちにも想像に難くありません。時代が違っても、武士として生まれても、彼がやはり一人の人であったのだ、と思い知らされます。

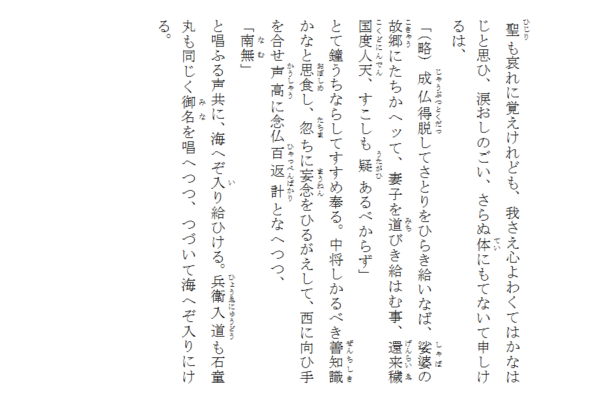

巻第十、「維盛入水」より

訳文

「(略)成仏し、生死の煩悩から解き放たれて悟りをおひらきになされば、娑婆の故郷にたち帰って、妻子をお導きになることは、『還来穢国度人天』と説かれてありますので、すこしも疑われてはいけません」

といって、鐘をうちならし念仏をすすめ申しあげた。中将はまことに尊い仏道へのお導きであると思われ、たちまち迷妄の執念をひるがえして、西に手をあわせ、高い声で念仏を百遍ほど唱えて、

「南無」

と唱える声とともに、海に身を投げられた。兵衛入道も石童丸も、同じく念仏を唱えながら、つづいて海に入ったのであった。

維盛の補陀落渡海は1184年3月と書かれ、海水は冷たかったでしょう。それでも彼は、この死にざまを選びました。『平家物語』では、最後まで、妻子を想うことをやめられない、そんな姿が描かれています。滝口入道は、成仏して妻子を導いてやりなさい、と告げて入水を促しました。

維盛は、27歳でした。

残された、資盛

九州で弟・清経が入水し、末弟・師盛は、「一ノ谷の戦い」で別れ、戦死(アニメでは師盛は描かれませんでしたが)。兄の維盛は心を病み、戦場に立てない。そんな状況を背負った、資盛。

ついには、兄・維盛の出奔と、補陀落渡海による死を知る事となりました。

「遊びをせんとや生まれけん。戯れせんとや生まれけん。遊ぶ子供の声聞けば、わが身さえこそ、ゆるがるれ」

アニメで口ずさんだのは、維盛との昔を懐かしんだ詩だったのでしょうか。

今回は、ここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント