ここでは、木曾義仲の最期について書かれている、『平家物語』の原文を紹介します。

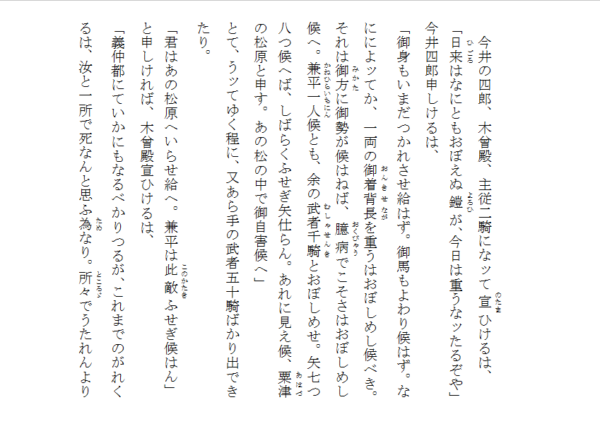

図は宇治川の戦いから、木曾義仲が討たれるまでの経過図です。クリックで拡大できます。

木曾最期

今井兼平との絆

木曾義仲は、後白河法皇を確保しようとしますが、義経の軍に先手を打たれます。何とか、今井兼平と合流したい、共に死にたいと、今井を差し向けた瀬田方面へ脱出を試みました。

訳文

「このようなことに知っていたならば、今井を瀬田へは向かわせなかったのに。幼少竹馬の昔から、死ぬときは同じ所で死のうと約束していたのに、別々の所で討たれることになろうとは悲しいことだ。今井の行方を尋ねたい」

といって、賀茂河原を北に馬を走らせて行く途中、六条河原と三条河原の間で、敵が襲いかかってきたので、ひきかえしひきかえし、わずかな少勢で、雲霞のような敵の大軍を、五、六度までも追い返した。鴨川をざっと渡って、粟田口、松坂にさしかかった。

去年信濃を出たときは五万余騎といわれたが、今日四の宮河原を通るときには、主従七騎となってしまった。ましてや、死への旅路のさびしさは思いやられて哀れである。

六千騎を相手に奮戦

この後、今井兼平と合流することができた、木曾義仲。300騎ほどの勢で、6000騎の義経の配下の軍勢に突っ込んでいきます。

訳文

「昔は聞いていたであろう、木曾の冠者、いまは眼前に見るであろう、左馬頭兼伊予守朝日の将軍源義仲であるぞ。甲斐の一条次郎と聞いている。たがいによい敵だ。義仲を討って兵衛佐

に見せよ」

といって、喊声をあげて進撃した。一条次郎は、

「ただ今名のったのは大将軍であるぞ。討ち残すな者ども、もらすな若者ども。討てや」

といって、義仲を大軍のなかにとり囲み、我こそ討ちとろうと攻め進んだ。

木曾の三百余騎は、六千余騎の敵軍のなかを、縦さま、横さま、蜘蛛手、十文字に駆け破り、後方へつっと出たときには、五十騎ばかりになってしまった。そこを討ち破って進んで行くと、土肥実平が二千余騎で布陣していた。それも撃破してさらにすすみ、あそこでは四、五百騎、ここでは二、三百騎、百四、五十騎、百騎ばかりの敵軍のなかを、駆け破り駆け破りして行くうちに、主従五騎となってしまった。五騎のうちまでも、巴はうたれなかった。

巴御前 一人当千の兵者

300騎の味方が5騎となった中にも、巴は残っていました。巴は、義仲にとって、乳兄弟であり、信頼できる配下であり、思い人でもあったとされる人物。『平家物語』での巴の描写はこちら。

中にも巴はいろ白く髪ながく、容顔まことにすぐれたり。ありがたき強弓精兵、馬の上、かちだち、打物もッては鬼にも神にもあはうどいふ一人当千の兵者なり。究竟のあら馬乗り、悪所おとし、いくさといへば、札よき鎧着せ、大太刀、強弓もたせて、まづ一方の大将にはむけられけり。度々の高名肩をならぶる者なし。

生き残ってついてきた巴に、義仲は逃れるよう言います。

訳文

「おまえは女であるから、ただちにどこへでも逃れて行け。自分は討死しようと決意しているのだ。もし人手にかかって討たれるようなことになるならば、自害する覚悟であるから、

木曾殿が最後の合戦に、女を連れておられたなどと言われることもよろしくない」

といわれたけれども、巴はなおも落ちて行かなかった。が、あまりに言われて、

「ああ、よい敵に会いたいものよ。最後の戦をしてお見せ申したい」

といって、待ち構えているところに、武蔵国で評判の高い大力の御田の八郎師重が、三十騎ほどで現れた。巴はその中に駆け入り、御田の八郎に馬を押し並べて、むずと組んで馬から引き落とし、自分の乗った鞍の前輪に押しつけて、少しも身動きさせず、首をねじ切って捨ててしまった。その後、鎧・甲を脱ぎ捨て、東国のほうへと落ちて行った。(略)

見事に、最期の戦を披露した巴。大力の男の首をねじ切る、なんともすさまじい戦いをみせるのです。彼女は、武具を脱いで東国の方へ落ちていった、と書かれています。この後、鎌倉武士の嫁となった説や、信濃帰り、義仲の菩提を弔った説などがあるよう。

誇り高い武人として、死に場所を求めて

義仲は、今井兼平に、自害の時を稼いでもらい、自害するべく粟津の松原を目指します。

訳文

「つね日ごろはなんとも思わない鎧が、今日は重くなったぞ」

今井の四郎が申すには、

「お体はまだお疲れになってはおりません。御馬も弱ってはいません。どうして一領の御鎧を重くお感じになられることがありましょう。それは味方の軍勢がありませんので、心がひるんでそうお思いになるのでしょう。兼平一人がおりましても、他の武者千騎とお思いください。矢が七、八本ありますので、しばらく防ぎ矢をいたしましょう。あそこに見えますのは、粟津の松原と申します。あの松のなかでご自害なさいませ」

といって、馬を走らせて行くうちに、また新手の武者が五十騎ばかり現れた。

「君はあの松原へお入りください。兼平はこの敵を防ぎましょう」

と申すと、木曾殿が言われるには、

「義仲は都で最期を遂げるところであったが、ここまでのがれて来たのは、おまえと同じ所で死のうと思うためである。別れ別れに討たれるよりも、同じ所で討死しよう」

といって、馬の鼻を並べて駆けようとなさると、今井四郎は馬からとび降り、主君の馬の口にとりついて、

「武人は、つね日ごろどのように武勲をあげておりましても、最期の時に不覚をとれば、末長い疵となるものです。お体は疲れておられます。後に続く軍勢もありません。敵に押し隔てられ、とるに足りぬ人の郎等に組み落とされなさって、お討たれになり、『あれほど日本国に評判の高い木曾殿を、だれそれの郎等が討ち奉った』などと申されることになると残念です。ただ、あの松原へお入りください」

と申したので、

「それでは」

といって、粟津の松原へ駆けて行かれた。

「日ごろはうわさに聞いていたであろう、今はその目でご覧あれ。木曾殿の御乳母子、今井四郎兼平、生年三十三歳になる。そういう者がいるとは、鎌倉殿までもご存じであろうぞ。兼平を討って、鎌倉殿のお目にかけよ」

といって、射残した八本の矢を、弓につがえては引き、つがえては引き、さんざんに射た。生死のほどはわからないが、たちどころに敵八騎を射落とした。そののち、刀を抜いてあちらに駆けあい、

こちらに駆けあい、切ってまわったが、面と向かってくる者もない。多くのものを分どった。敵は、ただ、

「射とれや」

といって、中にとり囲み、雨の降るように射かけたが、鎧がよいので裏まで射通さず、鎧の隙間を射ないので、傷も負わない。

木曾殿はただ一騎で、粟津の松原に駆け入られたが、正月二十一日の日没ごろのことなので、薄氷は張っており、深田があるとも知らずに、馬をさっと乗り入れたので、はまりこんで馬の頭も見えなくなった。鐙で馬の腹を蹴っても蹴っても、鞭で打っても打っても、馬は動かない。今井の行方が気がかりのあまり、ふりかえられたその甲の内側を、三浦の石田の次郎為久が追いかけて来て、弓を引きしぼって、ひょうと射た。重症なので甲の正面を馬の頭にあててうつぶされたところへ、石田の郎等二人が駆けつけてきて、ついに木曾殿の首をとってしまった。

「この日ごろ日本国に評判の高い木曾殿を、三浦の石田の次郎為久がお討ち申したぞ」

と名のったので、今井四郎は戦いつづけていたが、これを聞き、

「このうえはだれをかばうために戦うことがあろうか。これを見られよ、東国の方々。日本一の剛の者の自害する手本だ」

といって、太刀の先を口にくわえ、馬からさかさまに飛んで落ち、太刀に貫かれて死んでいった。こうして粟津の合戦は無くなったのである。

馬が足を取られ、義仲は自害の前に討ち取られました。今井兼平は、壮絶な手段で最期をとげ、義仲と命運を共にしました。

義仲の最期は、彼が納得する死にざまではなかったのかもしれません。しかし、「木曾最期」の段には、主従の絆や、6000騎もの軍勢の中に300騎で挑む姿など、義仲らしい、闘志みなぎる姿が描かれていました。

今回はここまで。最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント